Man kann und muss sich über den geplanten Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) aufregen. Die geplanten Regelungen sind weltfremd im wahrsten Sinne des Wortes. Das Internet ist ein internationales Medium. Kein Inhalteanbieter aus einem anderen Land wird sich um in Deutschland angeordnete Alterskennzeichnungen und Sperrzeiten scheren. Gleiches gilt für deutsche Anbieter, die zumindest offiziell mit Server und Adresse in weniger restriktive Regionen umziehen. Das gesamte System ist also bereits jetzt zum Scheitern verurteilt und läuft eigentlich nur auf eine Knebelung der „braven“ deutschen Anbieter hinaus, die nicht tricksen oder sich im bürokratischen Dickicht verirren wollen, Angst vor Abmahnungen haben und deshalb womöglich ihre Seiten dichtmachen.

Genau das haben heute einige Blogger angekündigt. Abgesehen davon, dass man politischen Flachsinn nicht durch Resignation besiegt, habe ich den Eindruck, der eine oder andere ist einer Dramatisierung der tatsächlichen Pflichten und Risiken erlegen, die sich aus dem JMStV für Blogger ergeben werden.

Das größte Schreckgespenst ist die Alterskennzeichnung. Wie soll man die Beiträge aus drei, vier, fünf Jahren Bloggerei auf ihre Jugendgefährdung sichten? Die Frage ist schon mal falsch gestellt. Es gibt, entgegen vieler Darstellungen, keine generelle Pflicht zu einer Alterskennzeichnung. Nur wer Inhalte anbietet, die ausschließlich für Nutzer ab 16 oder 18 Jahren geeignet sind, muss entweder eine Alterskennzeichnung einführen oder seine Inhalte tagsüber sperren.

Das ist im wesentlichen übrigens auch bisher schon geltendes Recht. Gekümmert hat es kaum jemanden. Bis auf das Verbot eines Anorexie-Blogs und einige Anschreiben des zahnlosen Tigers jugendschutz.net ist mir bislang kein flächendeckender Schlag gegen Blogs bekanntgeworden, der sich nicht gegen – eindeutig verbotene – harte Pornografie, Gewaltverherrlichung oder extremistische Propaganda richtete. Ich behaupte, das wird sich auch mit dem neuen JMStV nicht ändern. So verquast die Regelungen formuliert sind, sind sie jedenfalls eher rhetorische Feigenblätter (Seht her, wir tun was!) und weniger die neuen Wunderwaffen für ein klinisch reines deutsches Internet.

Ich habe unendlich viele Blogs in meinem Reader. Bei einer Durchsicht eben ist mir kein einziger Beitrag aufgefallen, der so hart war, dass jemand auch nur ernsthaft eine Altersfreigabe erst ab 16 oder gar 18 Jahren fordern könnte. Vielleicht lese ich nur die falschen Blogs. Aber es könnte auch gut sein, dass wir für 99 % des Genres falsche Befürchtungen haben. Da es auch heute schon ähnliche Regelungen gibt, müsste sich entweder die Alterseinschätzung inhaltlich ändern. Oder die weitaus meisten Blogs sind einfach brav genug, um nicht einmal ansatzweise ins Raster des JMStV zu fallen.

Die immer wieder herumgeisternde Altersstufe 12 Jahre wird falsch verstanden. Es wird zwar eine Regelung geben, dass Alterskennzeichnungen vorgeschrieben sind, wenn die betreffende Seite Inhalte anbietet, die erst ab 12 Jahren geeignet sind. Allerdings gilt das nur dann, wenn sich andere Angebote der Seite inhaltlich ausdrücklich an jüngere Kinder richten und diese Inhalte nicht von denen „ab 12“ sauber getrennt sind. Unschwer zu erkennen, dass es sich bei dem Angebot um ein Blog mit Kindercontent handeln müsste. Über die Notwendigkeit der Trennung mag man streiten, aber jedenfalls haben diese Vorgaben schon von den Inhalten sicher nichts mit der denkbaren Zensur „normaler“ Bloginhalte zu tun.

Also: Wer keine Inhalte anbietet, die für unter 16-Jährige durchgehend schädlich sind, muss weder eine Alterskennzeichnung einführen noch Sendezeiten beachten. Entgegen mancher Behauptung wird es also keine Bußgelder bloß deswegen geben, weil auf einem Blog keine Alterskennzeichnung vorhanden ist. Wer für sich also zu der Überzeugung kommt, dass er keine Inhalte anbietet, die erst ab 16 Jahren zugänglich sein dürfen, hat keinen Handlungsbedarf. Schon das dürfte die weitaus meisten Blogger aus der Schusslinie des JMStV bringen.

Überdies werden sich die viele Blogger darauf berufen können, (auch) tagesaktuelle, gesellschaftlich relevante Themen zu diskutieren und damit auf der Ebene üblicher redaktioneller Angebote zu stehen. Diese sind aber grundsätzlich von den Vorschriften ausgenommen. Was zum Beispiel dazu führt, dass Bild auch künftig online nackte Mädchen zeigen darf und Spiegel online auch mal einen Text zu pikanten Themen veröffentlichen kann, ohne sich um Altersvorgaben scheren zu müssen. Ich bin zuversichtlich, dass Gerichte eine Vielzahl von Blogs ebenfalls als ein quasi-journalistisches Angebot ansehen würden mit der Folge, dass sich die Frage nach Altersklassifikationen für sie gar nicht stellt.

Für das law blog nehme ich dieses Privileg in Anspruch. Es wird auf dieser Seite also keine Alterskennzeichnung geben, selbst für den Fall, dass der eine oder andere Beitrag nach Einschätzung der Behörden erst ab 16 oder 18 Jahren verdaulich ist.

Da es, um das noch mal zu wiederholen, definitiv keine Pflicht für eine Alterskennzeichnung gibt, kann die bloß fehlende Kennzeichnung auch nicht abgemahnt werden. Eine Abmahnung wäre auch höchstens auf der Basis des Wettbewerbsrechts möglich. Das Wettbewerbsrecht setzt aber auch immer ein „Wettbewerbsverhältnis“ voraus. Private Blogger, auch solche mit Werbung auf der Seite, stehen aber mit kaum jemandem in einem derartigen Wettbewerb. Auch hier ist also eher nicht davon auszugehen, dass die Welt untergeht.

Wer allerdings Inhalte ab 16 oder 18 Jahren anbietet, muss sich entscheiden. Er kann eine Alterskennzeichnung auf sein Blog setzen. Tut er dies, genügt er seiner Pflicht. Es gelten für ihn dann auch keine „Sendezeiten“ mehr. Auch das wird von vielen falsch verstanden, weil sie offensichtlich nicht sehen, warum die Alterskennzeichnungen eingeführt werden.

Diese Kennzeichnungen sollen Jugendschutzfiltern auf der Anwenderseite die Arbeit erleichtern. Die Alterskennzeichnung funktioniert wie die Jugendschutzsperre im Fernsehen. Sky sendet zum Beispiel auch tagsüber Filme ab 16 oder 18 Jahren. Diese sind dann aber nur zu sehen, wenn eine Jugendschutz-PIN eingegeben wird.

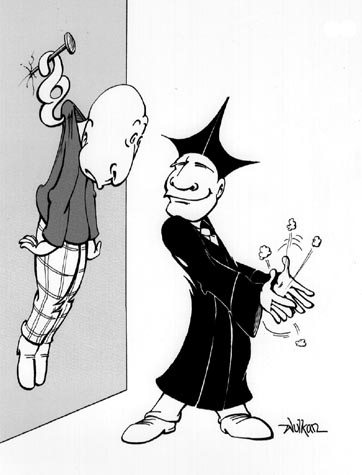

Die Internetanalogie zur Jugendschutz-PIN ist die Alterskennzeichnung. Mit der Alterskennzeichnung können Filterprogramme Inhalte einfach aussortieren, ohne nach Schlagwörtern oder „verdächtigen“ Bildern suchen zu müssen. Ein Blog, das korrekt zum Beispiel ab 16 oder 18 gelabelt ist, darf demnach auch tagsüber online sein. Die Alterskennzeichnung ist gerade der „Schlüssel“ dazu, die ansonsten für Inhalte ab 16 oder 18 Jahren geltenden „Sendezeiten“ nicht einhalten zu müssen.

Wer von seinem Recht Gebrauch macht und auf eine Alterskennzeichnung verzichtet, muss allerdings damit rechnen, dass die Filterprogramme sein Angebot erst mal generell sperren. Dies bedeutet aber nicht, dass nun etwa ein Provider das nicht gelabelte Blog insgesamt für seine Kunden blockiert. Vielmehr sollen, so zumindest die Beteuerungen, die Filter erst beim jeweiligen Nutzer installiert sein, also zum Beispiel auf dem Notebook einer Familie mit Kindern. Es soll hier auch den Erziehungsberechtigten freistehen, ob sie überhaupt Filterprogramme verwenden und welche „Sicherheitsstufe“ sie wählen.

Ich habe trotz intensiver Suche keinen Beleg dafür finden können, dass ernsthaft über Filter auf Providerebene nachgedacht wird. Das würde ja auch zu einer faktischen Abschaltung des kompletten Internets für die betreffenden Kunden führen. Denn ausländische Anbieter werden so oder so keine Alterskennzeichnung nach deutschem Vorbild übernehmen. Ihre Seiten müssten dann ebenfalls ausgesperrt bleiben. Wir hätten dann tatsächlich ein „Kindernet“ und kurz darauf die Revolution.

Sollte man sich für eine Alterskennzeichnung entschließen (und so die Sendezeiten umgehen), hält sich das Risiko einer falschen Einordnung leidlich in Grenzen. Der Entwurf des JMStV sieht Bußgelder nur für den Fall vor, dass der Seitenbetreiber sein Angebot „wiederholt“ falsch labelt, und zwar wider besseres Wissen. Dafür reichen ein Irrtum oder eine Fehleinschätzung nicht aus. Ein Freischuss ist ohnehin drin. Das ist besser als nichts.

Ja, aber was ist mit den Blogkommentaren und Foren? Der JMStV bezieht sich nach seinem Wortlaut nach zunächst nur auf eigene Angebote des Betreibers. Außerdem ist festgelegt, dass dass die Regelungen des Telemediengesetzes unberührt bleiben. Diese schließen aber gerade eine Haftung des Anbieters für Inhalte Dritter aus. Bei vernünftiger Auslegung dürfte sich also an dem Grundsatz nichts ändern, dass Kommentare und Foreneinträge den Seitenbetreibern frühestens zugerechnet werden, wenn er auf Probleme hingewiesen wurde. Es dürfte auch nach dem JMStV keine Pflicht geben, usergenerierten Content eigenständig zu prüfen.

Ganz untätig bleiben können Blogger aber nicht, sollte der JMStV am 1. Januar 2011 in Kraft treten. Wer „jugendgefährdende Inhalte“ anbietet, muss auf der Seite einen Jugendschutzbeauftragten und dessen Anschrift sowie E-Mail-Adresse nennen. Wer allerdings keine jugendgefährdenden Inhalte (Altersfreigabe 16 oder 18) auf der Seite hat, muss nach überwiegender Meinung der Juristen, die den Vertrag bewerten, auch keinen Jugendschutzbeauftragten angeben. Ich hatte das zunächst anders gesehen, meine jetzt aber auch, dass ein Jugendschutzbeauftragter für Blogs unbedenklichen Inhalten nicht genannt werden muss.

Der Jugendschutzbeauftragte soll zwar die nötigen Fachkenntnisse haben. Das bedeutet aber nicht, dass er hierfür eine besondere Fortbildung nachweisen muss. Jeder Blogger, der sich die Fachkenntnisse zutraut (und wer tut das nach Lektüre dieses Beitrags nicht?) kann demnach sein eigener Jugendschutzbeauftragter sein.

Was uns mit dem JMStV nach derzeitigem Stand droht, ist ein Regelwirrwarr und jede Menge Bürokratie. Das damit geplante Label-System in Verbindung mit standardisierter und somit zentral lenkbarer Filtersoftware ist zweifellos ein solides Fundament für eine spätere Zensurinfrastruktur, ebenso wie die schon in ein Gesetz gegossene „Zugangserschwerung“ in Form von Stoppschildern.

Das gesamte Projekt blendet außerdem aus, dass das Internet ein globales Medium ist und der weitaus größte Rest der Welt sicher keinen Bedarf sieht, ausgerechnet am deutschen Wesen zu genesen. Insofern ist der JMStV ein praxisuntaugliches Monstrum. Es besteht deshalb Grund zur Hoffnung, dass er ein ähnliches Schicksal erleiden wird wie die bisherigen Regelungen. Auch nach denen hat bald kein Hahn mehr gekräht.

Bloggen selbst wird mit dem JMStV sicher nicht einfacher. Aber ich sehe auch keinen Grund für Panik. Selbst wenn die Regelung kommt, macht sie ein Blog nicht zum unbeherrschbaren Risiko. Wenn man denn im Netz verstummen will, gibt es dafür sicher bessere Gründe als den JMStV.

Nachtrag: Interview mit news.de