Die Justiz klagt gerne, sie sei überlastet. Aber kaum einer scheint sich Gedanken zu machen, welcher Anteil der Überlastung selbst produziert ist. Zum Beispiel durch von vornherein unsinnige Ermittlungsverfahren, die dann auch noch in achtlos hingeschlurte Anklagen münden. Mit denen sich dann auch noch die Gerichte herumschlagen dürfen.

So eine Anklageschrift habe ich gerade auf dem Tisch. Um die Absurdität zu verstehen, muss ich erst mal die Vorgeschichte erzählen. Aber selbst die ist schon ein Paradebeispiel dafür, wie sich die Justiz selbst blockiert.

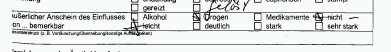

Mein Mandant, der auf eine lange Drogenkarriere zurückblickt, wurde am Hauptbahnhof vom Städtischen Ordnungsdienst kontrolliert. Bei seiner Leibesvisitation durch die Mitarbeiter der Stadt fand sich ein Plastikfläschchen mit einigen Tropfen Methadon. Dieses Methadon hatte mein Mandant aus der Praxis des Arztes, der ihn im Methadonprogramm betreute, von seiner Tagesdosis abgezweigt und rausgeschmuggelt. Er wollte damit dem nächtlichen Turkey bekämpfen. Eigentlich muss das Methadon in der Praxis eingenommen werden.

Zunächst mal wurde mein Mandant nach allen Regeln der Kunst angeklagt. Die paar Tropfen Methadon reichten dem emsigen Staatsanwalt zu einem handfesten Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Natürlich hätte es sich bei etwas Empathie angeboten, die Sache wegen Geringfügigkeit einzustellen – und zwar sofort, nachdem die Akte angelegt worden ist.

Die Hauptverhandlung uferte regelrecht aus. Für mich als Verteidiger lag nun mal die Frage nahe, ob und unter welchen Voraussetzungen das Ordnungsamt überhaupt Personen durchsuchen darf und ob hier alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Eigentlich geht die Durchsuchung nur, wenn sich eine Person nicht ausweisen kann oder dies verweigert. Dummerweise für die Behörde hatte mein Mandant seinen Personalausweis dabei und zeigte ihn auch vor.

Insgesamt zwei Hauptverhandlungstage wurden die problematischen Rechtsfragen durchgekaut. Bevor es dann zur Vernehmung desjenigen Mitarbeiters kam, der die Durchsuchung angeordnet hatte, zog die Staatsanwaltschaft die Notbremse. Man war nun doch einverstanden, das Verfahren wegen Geringfügigkeit einzustellen. Ich vermute auf Bitten der Stadt, denn die wollte bestimmt kein Präzedenzurteil zu der Frage, ob ihre Ordnungskräfte dürfen, was sie gerne tun.

Letztlich eine teure Einsicht. Das Gericht und ein Staatsanwalt waren über Stunden in Anspruch genommen. Auf dem Flur hockten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes, die auf ihre Zeugenaussagen warteten. Im Gerichtssaal saßen ihre Vorgesetzten und, so glaube ich mich zu erinnern, sogar eine markante Nase aus dem Rechtsamt der Stadt.

Wegen der schwierigen Sach- und Rechtslage war ich als Pflichtverteidiger beigeordnet worden. Der Richter ordnete später sogar an, dass die Staatskasse meine vollen Anwaltsgebühren und nicht nur das Pflichtverteidigerhonorar erstatten muss. Das kostete den Steuerzahler knappe tausend Euro.

Damit hätte jetzt Ruhe sein können. Und auch sollen. Aber so mancher Staatsanwalt verschafft sich die Arbeit halt gleich selbst. Mein Mandant hatte in dem soeben geschilderten Prozess erklärt, woher er das Methadon hat. Er sagte damals nur, dass es in der Praxis halt Mittel und Wege gibt, mal den einen oder anderen Tropfen der Tagesdosis ohne Wissen des Personals mit raus zu nehmen. Ich war dabei und weiß, dass er definitiv nicht mehr zu dem Vorgang gesagt hat.

Die anwesende Staatsanwältin hat in der Verhandlung entweder nicht hingehört. Oder ihr fehlt die Fähigkeit (womöglich auch der Wille), das gesprochene Wort unverfälscht aufs Papier zu bringen. Nach ihrem Vermerk soll mein Mandant nämlich erklärt haben, der Methadonarzt habe ihm einen kleinen Teil der täglichen Ration für die spätere Einnahme mitgegeben.

Dieser Vermerk führte zu einem Ermittlungsverfahren gegen den Arzt. Zur großen Überraschung der Staatsanwaltschaft stritt der Arzt ab, meinem Mandanten oder anderen Patienten Methadon mitzugeben. Da es keinerlei Belege außer der falsch wiedergegebenen Äußerung meines Mandanten gab, wurde das Verfahren gegen den Arzt mangels Tatverdachts eingestellt.

Damit hätte jetzt aber wirklich Ruhe sein können. Aber nachdem bereits so viele Steuergelder versenkt worden sind, kommt es auf ein weiteres Ermittlungsverfahren nicht an. Dieses richtet sich zur Abwechslung wieder gegen meinen Mandanten. Praktischerweise hat man wohl gleich darauf verzichtet, meinen Mandanten zum Tatvorwurf anzuhören. Vielmehr wurde, da hat man ja jetzt Übung drin, sogleich eine Anklage erhoben.

Wegen falscher Verdächtigung!

Das Ganze wäre nur halb so traurig, würde sich die Anklage nicht auf eine Äußerung meines Mandanten gründen, die er gar nicht gemacht hat. Ob man vom Arzt persönlich (!) Methadon „mitgegeben“ bekommt oder ob es Mittel und Wege gibt, etwas aus der Praxis mit nach draußen zu nehmen, sind ja wohl zwei paar Schuhe.

Hinzu kommt, dass nicht jede falsche Verdächtigung strafbar ist. Der Täter muss den falschen Verdacht vielmehr in der Absicht äußern, dass gegen den Betreffenden ein Verfahren eingeleitet wird.

Nun lag zum damaligen Zeitpunkt meinem Mandanten nichts ferner, als seinen langjährigen Methadonarzt zum Beschuldigten zu machen. Dagegen spricht ja schon, dass mein Mandant bei seiner Verhandlung noch bei dem Arzt in Behandlung war. Er hatte auch gar nichts gegen ihn. (Immerhin hat er heute eine Erklärung dafür, wieso ihn der Arzt von einem Tag auf den anderen rausgeschmissen hat.)

Es ging meinem Mandanten lediglich darum zu erklären, dass er das Methadon nicht gesondert erworben hat, sondern dass diese Menge an sich zu der Dosis gehört, die er sowieso täglich „offiziell“ schlucken darf. Ein kleiner Unterschied, der aber bei der Schuldfrage viel ausmachen kann.

Abgesehen vom schlichtweg falschen Zitat bleibt also die große Frage nach der Anschwärzungs-Absicht, welche das Gesetz eben nun mal verlangt. Überdies können wir auch gern darüber diskutieren, wieso durch die bloße Einstellung des Verfahrens gegen den Arzt nun automatisch feststehen muss, dass mein Mandant gelogen hat.

Wir werden diese Fragen in Ruhe beantworten, gern auch in ausufernden Hauptverhandlungen. Das Gericht wird mich nämlich wieder als Pflichtverteidiger beiordnen, der von der Allgemeinheit bezahlt wird. Sobald der Beiordnungsbeschluss vorliegt, schreibe ich diesen Beitrag geringfügig um und reiche ihn als Verteidigungsschrift ein.

Was am Ende rauskommt, ist ohnehin jetzt schon einfach zu erraten. Mich plagt nur der Gedanke, wie die findigen Staatsanwälte aus dem Komplex einen weiteren Fall herausschlagen könnten.