Die Vitamin- und Nährwertangaben sind auf dem Nutella-Glas so gestaltet, dass sie Verbraucher in die Irre führen können. Das entschied das Oberlandesgericht Frankfurt am Main nach einer Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv) gegen die Ferrero Deutschland GmbH. Das Unternehmen hatte den Prozentsatz der empfohlenen Tagesmenge bei Fett und Vitaminen anhand unterschiedlicher Grundmengen berechnet. Dadurch entstand der Eindruck, der Vitaminanteil sei besonders hoch.

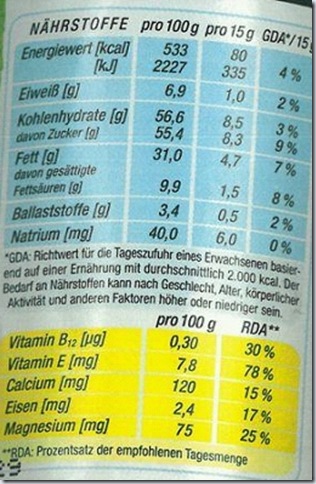

Konkret war der Prozentsatz der empfohlenen Tagesmenge von Nährstoffen (zum Beispiel Fett und Kohlenhydrate) anhand einer Portion von 15 Gramm, der von Vitaminen dagegen im Bezug auf 100 Gramm errechnet worden. Das Ergebnis: Die Angaben für Vitamine lagen bei 30 und 78 Prozent, bei Kohlenhydraten und Fett dagegen bei 3 und 7 Prozent.

Nach Auffassung des vzbv konnten Verbraucher daraus den Schluss ziehen, Nutella enthalte sehr wenig Fett und Kohlenhydrate, dafür aber viele gesunde Vitamine. „Tatsächlich ist der Vitaminanteil in einer Portion Nutella viel geringer als gedacht“, so Vorstand Gerd Billen. Der vzbv beanstandete die Werbung daher als irreführend.

Dieser Auffassung schloss sich das Oberlandesgericht in zweiter Instanz an. Die Richter urteilten, Vitamin- und Nährwertangaben müssten so dargestellt werden, dass sie in der typischen Kaufsituation richtig verstanden werden. Im Geschäft würden Verbraucher sich eher an den Prozentzahlen in der Tabelle orientieren und übersehen, dass die Bezugsgrößen variieren.

Das beanstandete Nutella-Etikett. Foto: vzbv