Ein Ersatzakku für mein Unterwegs-Notebook wäre nicht schlecht. Dachte ich die Tage am Landgericht Berlin, als ich nach vier Stunden Verhandlung vor dem Protokollführer auf die Knie fallen und unter seinen Tisch robben musste – dort befand sich die einzige freie Steckdose im Sitzungssaal.

Also schaute ich auf der Homepage des Computerfabrikanten nach Ersatzakkus. 130 Euro berechnet die Firma für einen Akku. Ein ziemlich stolzer Preis, der mich prompt auf Abwege brachte. Warum nicht mal bei ebay schauen? Mir war schon klar, dass es dort nur billige Nachbauten gibt. Aber hey, selbst wenn der Akku nur die Hälfte der normalen Leistung bringt, als Reserve reicht das allemal.

Ich investierte moderate 45 Euro zuzüglich Versandkosten und bekam heute den Akku geschickt. Leider ließ ich mich von der anständigen Verpackung täuschen und steckte die Batterie einfach so ins Gerät. Hätte ich besser nicht machen sollen, denn die Kontaktschlitze am neuen Akku saßen völlig schief.

Was dazu führte, dass sich zwei Batteriekontakte im Notebook verbogen. Obwohl ich sonst zwei linke Hände habe, kriegte ich die Kontakte mit einer Pinzette wieder gerade gebogen. Noch mal gut gegangen, aber im Geiste hatte ich zwecks Frustvermeidung schon ein neues Notebook per Express geordert.

Nun ja, keine Aufregung. Immerhin habe ich den Akku ja privat bestellt und somit steht mir sogar ein Widerrufsrecht zu. Ich muss mich also gar nicht mit dem Verkäufer streiten, ob nun sein Akku oder mein Notebook eine Macke hat. Allerdings scheint der Geschäftsmann, Sitz ist in Berlin, eine stattliche Zahl an Widerrufen zu haben. Denn in seiner Rechnung fand ich folgenden Hinweis:

Im Falle eines wirksamen Widerrufs und der anschließenden Erstattung des Kaufpreises werden 4,00 Euro Bearbeitungsgebühr abgezogen.

Schon erstaunlich, was sich Firmen so ausdenken. Eine Bearbeitungsgebühr ist bei sogenannten Fernabsatzgeschäften unzulässig. Der Käufer soll durch den Widerruf gerade keinen Verlust haben. Also muss ihm auch der vollständige Preis erstattet werden. Bearbeitungs- oder Stornogebühren sind deshalb nicht erlaubt.

Man muss diese Rechtslage nicht gut heißen und kann es auch lächerlich finden, sich wegen vier Euro überhaupt Gedanken zu machen. Ich finde es aber trotzdem ziemlich dreist, wie ein gewerblicher ebay-Verkäufer mit weit über 10.000 Bewertungen (die ich besser mal vorher gelesen hätte) sich einfach so übers Gesetz stellt. Wahrscheinlich kommt er bei einer stattlichen Zahl von Kunden sogar damit durch. Dreistigkeit siegt ja bekanntlich.

Na ja, ich habe mich im Gegenzug auch auf meine Rechte besonnen. Im Widerrufsschreiben weise ich deshalb nicht nur freundlich darauf hin, dass ich die Bearbeitungsgebühr nicht akzeptieren werde. Sondern dass ich auch die 6,90 Euro haben möchte, die mich die Rücksendung des schrottigen Akkus kostet. Bei einem Verkaufspreis von mehr als 40 Euro trägt nämlich der Verkäufer auch die Kosten der Rücksendung.

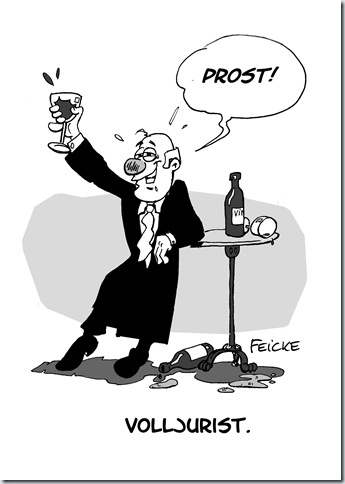

Normalerweise hätte ich die Rücksendung selbst bezahlt. Aber nach Lektüre der Klausel mit der Bearbeitungsgebühr war mir irgendwie so, als müsste dem guten Händler mal jemand auf die Füße treten. Wahrscheinlich höre ich mich schon mal besser nach einem Zivilrechtsanwalt in Berlin um, der auch vor kleinen Fällen nicht fies ist.