Vielleicht ist es Zufall, aber ganz glaube ich nicht daran. Jedenfalls häufen sich bei mir die Fälle, in denen die Polizei schon bei Ermittlungen im Bereich kleiner bis mittlerer Kriminalität Beschuldigte möglichst frühzeitig erkennungsdienstlich behandeln will. Da wird dann schon mit der Vorladung zur Vernehmung kurzerhand angeordnet, dass Fingerabdrücke abgenommen und Fotos gemacht werden. Das geschieht auch bei Leuten, die bislang noch nie in Erscheinung getreten sind.

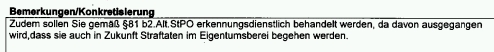

An Beiläufigkeit nicht zu überbieten ist zum Beispiel diese „Bemerkung“, die – ohne weiteren Text – in in einer ganz normalen Vorladung versteckt ist:

In diesem Fall trifft es eine junge, verheiratete Frau. Keine Vorstrafen. Beim Sachverhalt muss man sich schon fragen, wo überhaupt der Anfangsverdacht liegen soll. Aber das scheint keine Rolle zu spielen. In der Logik der Polizei reicht schon die Beschuldigteneigenschaft offenbar für die Vermutung aus, die Betroffene werde auch in Zukunft Straftaten im Eigentumsberei(ch) begehen.

Bemerkenswert finde ich an diesem Vorgehen, dass es noch nicht mal formal einigermaßen in Ordnung ist. Nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz muss der Beschuldigte vor Erlass eines Verwaltungsakts angehört werden. Dazu gehört auch die Anordnung einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Zumindest, wenn es wie hier um die vorbeugende Tätigkeit der Polizei geht.

Überdies fehlt die gesetzlich vorgeschriebene Rechtsbehelfsbelehrung. Die nicht nur eine Formalie ist. Denn die Klage oder (je nach Bundesland) schon der simple Widerspruch haben aufschiebende Wirkung. Das heißt, vor einer Entscheidung der nächsthöheren Behörde oder des Gerichts kann die Anordnung nicht durchgesetzt werden.

Ich bin mir sicher, die Betroffene wäre bei ihrem Besuch auf der Polizeiwache beiläufig von den Amtspersonen „überzeugt“ worden, dass Fotos und Lichtbilder eine Art Standardmaßnahme sind und sie rein gar nichts dagegen machen kann. Wenn sich die verantwortliche Polizistin und eine Vielzahl ihrer Kollegen an die Vorschriften hielten, wären viele Betroffenen sicher skeptischer und würden häufiger auf ihrem Recht bestehen.

Wenn die Daten mal aufgenommen sind, bleiben sie übrigens in den Polizeicomputern. Mit einiger Sicherheit bis zum St.-Nimmerleinstag – wenn man sie nicht mühsam wieder rausklagt.

Ob sich die Polizei überlegt, welches Bild es vermittelt, wenn sich Beamte nicht mal in einfachsten Sachen selbst an Recht und Gesetz halten? Und ja, wie solche Anordnungen richtig aussehen, lernt man auf der Polizeischule.