In einem Strafprozess vertreten wir die Nebenklägerin. Es geht um eine Vergewaltigung. In der ersten Verhandlung vor dem Schöffengericht handelte sich der Angeklagte zwei Jahre Gefängnis ein. Aber auf Bewährung, und das ist natürlich sehr wichtig.

Der Angeklagte konnte mit dem Ergebnis eigentlich zufrieden sein. Immerhin hatte das Gericht – wegen seines Geständnisses und der Bereitschaft, Schmerzensgeld an die Betroffene zu zahlen – unter spürbaren Bauchschmerzen nur die absolut denkbare Mindeststrafe verhängt, so dass haarscharf noch eine Bewährung möglich war.

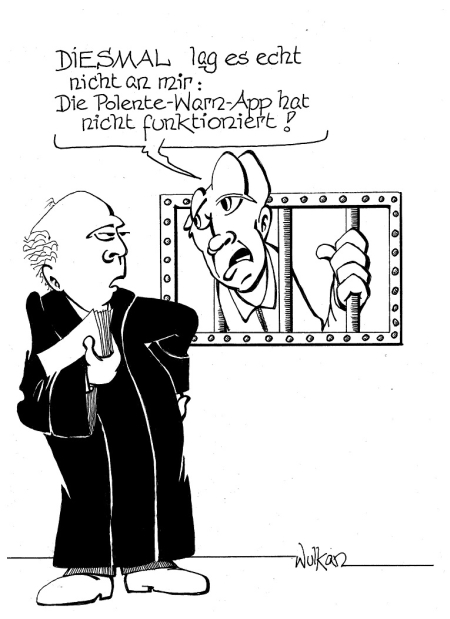

Der Angeklagte legte trotzdem Berufung gegen das Urteil ein. Gemusst hätte er das nicht. In der Berufungsverhandlung fiel der Richterin auf, dass kein Eröffnungsbeschluss in der Akte war. Auch sonst ließ sich nicht feststellen, dass das Gericht über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden wollte. Das kommt schon mal vor, hat aber fatale Auswirkungen. Ohne Eröffnungsbeschluss ist das Urteil faktisch gegenstandslos, sofern Rechtsmittel eingelegt werden. Das war ja der Fall.

Im Ergebnis, verfahrenstechnische Einzelheiten lasse ich mal weg, musste die Verhandlung neu beginnen, und zwar in der 1. Instanz. So kam es. In der Berufungsverhandlung hätte eigentlich das sogenannte Verschlechterungsverbot gegolten, weil nur der Angeklagte in Berufung gegangen war: Eine höhere Strafe als in der ersten Instanz hätte nicht verhängt werden dürfen.

Nun war die Sache aber zurück am Schöffengericht, und das Verschlechterungsverbot galt wegen der Problematik mit dem Eröffnungsbeschluss nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der Anwalt des Angeklagten das Problem erkannt hat. Und gar sein Mandant. Jedenfalls ließen die beiden die Verhandlung nun munter laufen. Ergebnis: zwei Jahre und drei Monate Freiheitsstrafe.

Bewährung? Ist bei mehr als zwei Jahren unmöglich. Nun ja, damit nicht genug. Während der Beweisaufnahme ergab sich sogar noch der Verdacht einer weiteren Sexualstraftat zu Lasten einer anderen Frau. Da wird nun wohl auch ermittelt werden.

Immerhin kann der Angeklagte jetzt wieder in Berufung gehen. Momentan sieht es allerdings sehr danach aus, als habe er mit Zitronen gehandelt.

Autor: RA Dr. André Bohn